在高速城市化的时代洪流中,人们被快节奏的都市生活裹挟着。

早晚高峰拥挤的地铁,习以为常的加班,昂贵的老破小……

在忙碌与高压中,我们已疏于维持亲情。家乡的小城太过遥远,在工作之余抽出时间给父母打电话成为奢侈,只能在宝贵的长假中回家一两次,短暂地休憩。

我们所面对的困境并非个例。

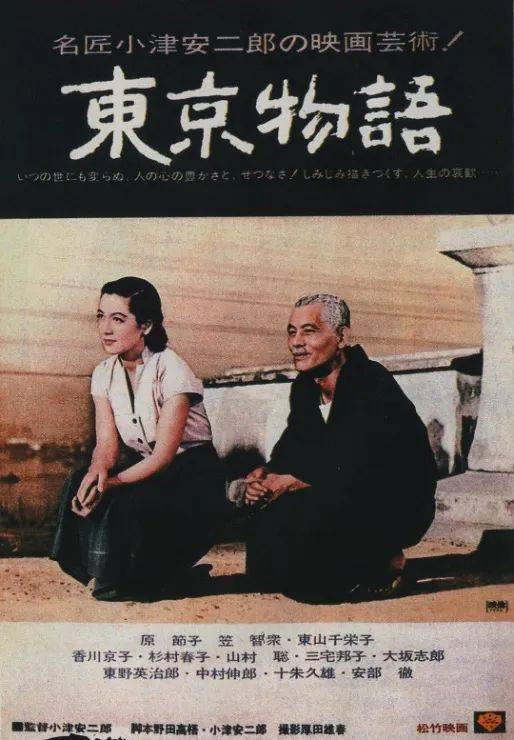

在半个多世纪前,小津安二郎就已在电影《东京物语》中,讨论了时代变迁与传统家庭的议题。

《东京物语》

从1927年的《忏悔之刃》到1962年的《秋刀鱼之味》,小津安二郎一生共创作了54部电影。

作为日本电影大师,他的电影始终聚焦于一个主题—— 家庭 。

小津关注普通人的日常生活,且拒绝了这类故事与社会历史事件和其它生活领域的迁延性联系,始终将表现内容框定在亲情关系和友情关系中。

在《东京物语》中,一对乡下年迈夫妇长途跋涉至东京看望儿女,不料儿女们都为各自的生活忙碌辛苦,无暇亦无心接待父母,只有守寡的二儿媳对老人十分孝顺。

平山夫妇先住到了大儿子幸一家,幸一本打算带父母出游,却突然有人上门求医,幸一只能放弃出游。

夫妇又住进了大女儿志夏家,志夏的丈夫买了一些蛋糕,志夏却觉得蛋糕太昂贵,父母吃仙贝就够了。因为两人工作忙,父母只能整天待在楼上,志夏便打电话给父母的二儿媳纪子,请她带父母出去逛逛。

志夏与幸一都没有时间招待父母,便将他们送去了热海温泉的一家宾馆,那里可以看海边风景,并且价格便宜。平山夫妇入住宾馆,却因为隔壁的年轻人彻夜吵闹,二人迟迟无法入睡。

平山夫妇提前回到东京,大女儿和大儿子因为各自原因都无法留父母过夜,夫妇俩竟落得无家可归的地步。父亲只好去找老友喝酒叙旧,母亲则去纪子家过夜。

父母的到来在家庭内引发了小小的矛盾和冲突,二人不得不很快返回乡下,母亲却在返乡后突然病逝,儿女匆忙赶回乡下奔丧又匆忙离去,结尾只留下老父亲独自一人摇着蒲扇的孤寂身影。

小津安二郎电影的主人公都是平凡而常见的普通人,叙事也多围绕家庭琐事,往往只聚焦生活细节而不见宏大叙事。小津认为“如果电影有太多的戏剧性或者是太多的情节,那就不是一部好电影”, 他的电影中没有跌宕起伏的情节,也没有充满张力的矛盾冲突,只有平静缓慢、不露痕迹的叙述。

尽管小津安二郎的电影并无波澜起伏的情节,却并不寡淡无味或流于表面,其细腻的刻画与对深刻主题的关注,使得电影意味深长、拨人心弦。

一方面,小津对生活细节、对人与人关系的观察与刻画极尽细腻。《东京物语》中大女儿、大儿子对年迈父母到来的微妙态度,儿女和儿媳对待父母的区别......处处细节表现出的淡淡心酸、苦涩、惆怅之感,都是普通人在生活中曾体会过的,与每个人都密切相关。小津的电影并不存在某种道理或价值观的刻意灌输,尽管偶尔会借某个人物之口表达导演的思考,但多数时候只是抓取人物微小的语言、动作细节,真实的生活哲学就自然流露,触动观众的内心。

另一方面,对“生命”、“死亡”等深刻主题的思考贯穿影片。 年迈的父母与子女渐行渐远,母亲突然病逝,最终只留年迈父亲孤身一人,摇着蒲扇面对漫长的余生,影片实际上提出了父母与子女的隔阂这一人类社会将永远面临的重大课题,因而历经七十年仍能引起观众的强烈共鸣。再如《秋刀鱼之味》中父亲参加完女儿的婚礼,来到酒馆孤独地喝酒,悲伤地将参加婚礼描述为参加葬礼。这些情节都体现影片对生活琐事的叙述下暗含对“生命”、“死亡”等主题的关注与思考。

在工业化背景下,人们被高压的都市生活裹挟着,正如父亲所说,儿子和女儿“结了婚就像变了个人”。小女儿京子抱怨哥哥姐姐太自私,纪子却告诉她,生活不如意的事情太多了。在时代变迁下,人与人渐行渐远,亲情关系日渐疏离,是个体无法回避的无奈与悲凉。

小津安二郎的电影大量使用仰拍镜头,摄影机位距离地面仅三英尺。即使是面对坐在榻榻米上的人物,摄影也同样采用仰角,观众仿佛坐在榻榻米上观看场景内的人、物。

这种仰拍手法可以更好地表现人物气质,同时充分体现日式居室内那种沉静的美感。亦有观点认为,小津采用这种以榻榻米上看事物的角度,是将人物当做宾客对待,以最礼貌的角度讲述影片中人物的人生。

小津在电影中几乎不使用横摇、上下直摇等摄影机运动,就算摄影机运动,也设法不使画面构图发生变化。人物以一定的速度行进时,为使构图不被破坏,摄影机需要以同样的速度进行直线移动。大多数时候,小津仍惯用固定镜头,无论是拍摄人物还是展现户外风景。

这些摄影手法使得小津安二郎电影的视觉语言非常干净简约,给人以沉稳、宁静之感 ,也与影片的主题、叙事风格相符,呈现出一种日式的恬静与禅意,显示出形式与内容的相辅相成。

小津的电影显示出对形式主义的极端追求,每一画面都经过精心设计。在构图方面,最常见对称构图,即人物位置往往对称或处于画面的正中央,如摆放着各种物品的日式房间内,人物被设置在画面正中,呈现出一种生活化的美感。

而当画面中出现多个人物时,他们往往是同一姿态并朝向同一方向,呈现出一种精致而和谐有序的布局。如《东京物语》中常常出现三个人物坐在榻榻米上交谈,他们由远及近、由左到右分布在画面中,甚至连身体前倾的角度都基本相同,使得画面有一种潜在的秩序感,体现出日本民族文化中的仪式感。

巴赞认为使用长镜头和深焦镜头的做法能够“完全让观众恢复信心,让他们自己去观察,去选择,去塑造意义”。小津电影中长镜头和景深镜头的使用,增强了观众的参与感,促使观众更积极地思考影片所表现的内容,甚至更积极地参与场面调度。

小津常常保持机位固定不动,让人物在景框中走动,并通过精密的布景使人物、景物之间形成错落有致的层次感。如《东京物语》中的一个长镜头就通过门框、人物的站位与走动形成景深感,三个人物或在最远处的房间走动,或从近处的楼梯走下进入画面,布景、构图、人物运动都经过精心的调度。

年老的母亲与孙子在山丘上玩耍追逐的片段,小津采用大景别大景深,人物在空旷的环境中显得十分渺小,表现出代际隔阂的悲凉。

小津电影中的表演风格也很有特点。影片中的人物大多稳重、优雅、端庄,总是面带微笑、语速缓慢,举止也非常斯文,没有大幅度的动作。事实上,片中演员的表演,包括走路、转头,甚至搅动红茶的动作,都受到小津的严格规定,这都来源于小津对形式主义的极端追求。他严苛地操控演员的表演,以防止自己精心设计的构图被破坏。这也导致表演在极具形式美的同时显得有些僵硬和沉闷,缺少生气。

小津安二郎的电影聚焦家庭生活,辅以极具特色的摄影和调度,形式与内容相辅相成、浑然一体,形成了恬淡、简约、惆怅的东方美学风格。电影以平淡的口吻叙述日常琐事,刻意淡化故事的戏剧性和偶然性,在内容表现中不露痕迹地积累余韵,表现出普世情感与人性,提出每个时代的人们都要面对的严肃课题,因而在半个多世纪的更迭中,始终保持着光彩与力量,触动着人们的内心。